【軽井沢人物語】一社)軽井沢テニス協会会長・公財)日本テニス協会評議員 横澤 規佐良さん

No.253(2024年7月)

若手男子テニスプレーヤーに世界へのパスポートを用意して20年 軽井沢国際テニストーナメントにジュ

若手男子テニスプレーヤーに世界へのパスポートを用意して20年 軽井沢国際テニストーナメントにジュ

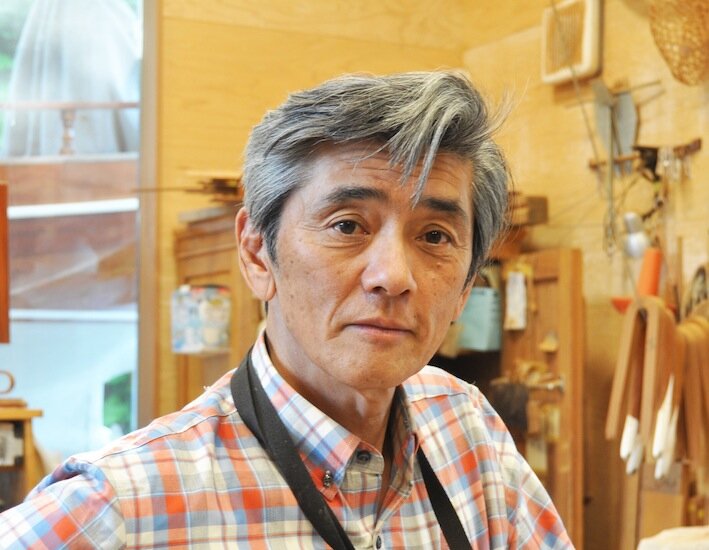

造船の技術をベースに、木製のロードバイクをつくる 江戸時代から木造艇を建造する船大工の家に生まれ

ニューヨークで暮らし40年「9.11事件」も間近で目撃 アメリカ人ジャーナリストで夫のピート・ハ

世代を超えた家族のつながりは、祖父西村伊作の遺した宝物 いとこ達に着いていくのに必死だった朝霧の

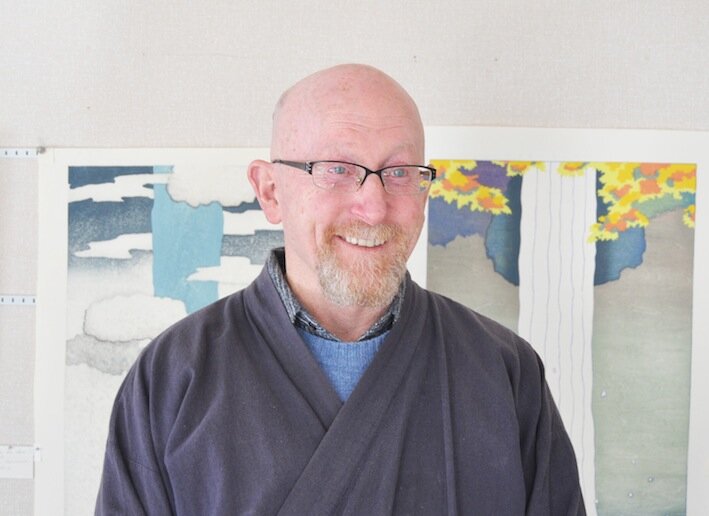

世界各国から生徒が集まる木版画教室を運営 浅間山や湯川、林の中の別荘など、軽井沢の風景を抽象的に

犬猫の保護活動に注力 約1,700匹を新たな飼い主に 専業主婦として2人の子育て中だった1982

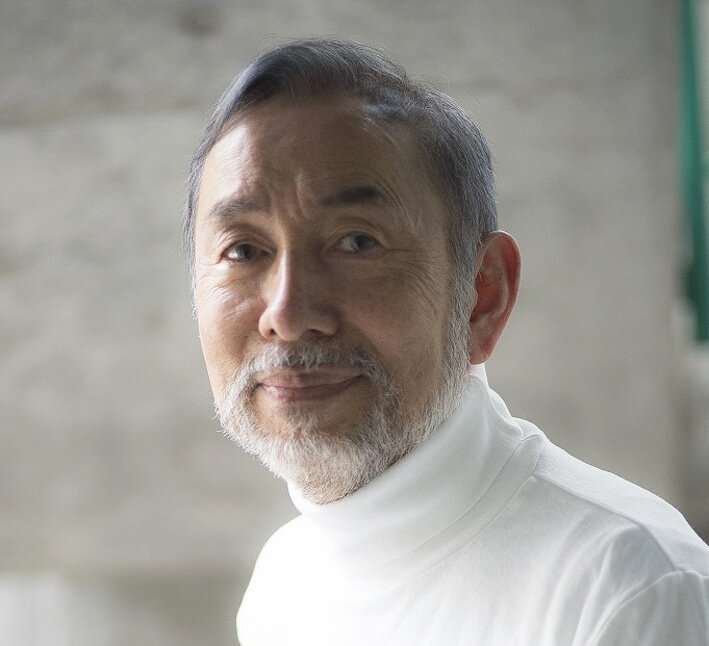

世界で愛される名作照明「エニグマ」の生みの親 円盤型の複数のシェードを上から大きい順に等間隔で吊

企業内スクールで7000人を指導 事業変革、幹部人材育成に貢献 慶應義塾大学法学部卒業後、富士ゼ

サポートミュージシャン一筋も 70歳を前に初のソロアルバム 国立音大ピアノ科に入学してまもなく、

別荘文化の移り変わりを、テニスを通じ見続ける 100年以上の歴史ある軽井沢会で、2016年からテ