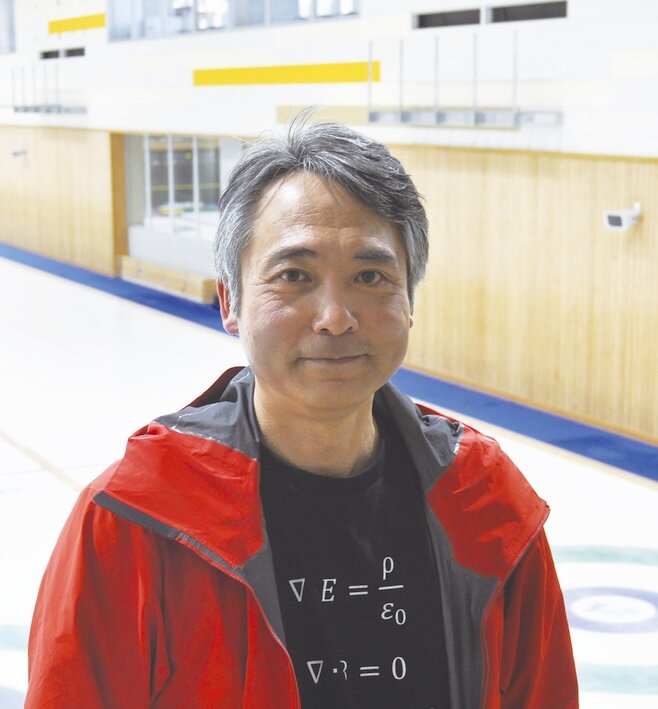

【軽井沢人物語】立教大学理学部教授 村田次郎 さん「余剰次元の探索に励む科学者 カーリングの100年の謎を解明」

カーリングのストーンはなぜ曲がるか──世界の科学者が1924年から議論してきた謎を解明し、論争に終止符を打った。コロナ禍で大学との行き来が制限された中、軽井沢アイスパークで一人、ストーンを122回投げ、独自に開発した装置で動きを計測。摩擦力と振り子運動の両方が関わっていることを立証した。カーリング選手や指導者との交流が生まれ、この研究物語は高校の英語の教科書にも採用された。

「コロナで軽井沢に閉じ込められたけど、逆に世界は広がりました」

立教大のカーリング選手の発案で「ストーンの軌道を曲げるときのスイープの位置」についても検証。選手や学生と実験し昨年、「曲げたい向きの逆側を磨く」ことが95%有効と発表した。

「物理学などの学術分野では、99.9999%が信頼の基準。スポーツの世界では、95%でも十分やる価値はあると選手と合意しました」

立教大に2003年に着任以降、取り組んでいる研究の一つが、3次元を超える余剰次元の探索。ミクロン(1㍉の1000分の1)単位で、2つの物体の間に働く重力を調べ、余剰次元の影響を受けていないかどうか調べている。

「ニュートンの万有引力の法則は、星と星の間など、遠距離で正しいことは確認されているが、ごく近距離では確かめられてない。私たちの住む3次元に、小さく閉じ込められた4次元ポケットがあるかもしれない」

2000年代前半から、当時住んでいた鎌倉と軽井沢を家族で往復し、父から受け継いだ土地で家作りに勤しんだ。19年の移住当時も床や壁のない部屋があり「半分工事現場」状態。しばらく温泉通いが続いたが、配水管を繋げ「風呂ができたときは感動しました」。

高校、大学と山岳部に所属し、今も季節を問わず山と触れ合う。昨冬も中学生の息子と近くの山に分け入り、偶然発見した氷瀑でアイスクライミングを楽しんだ。

「誰にも知られてない氷の滝がすぐ近くにあるように、余剰次元も身近にあるかもしれない。あるはずないと言われているものを、探しているのが楽しいんでしょうね」

遠くない未来、小さな研究室から世界をあっと言わせる発見のニュースが届くかもしれない。