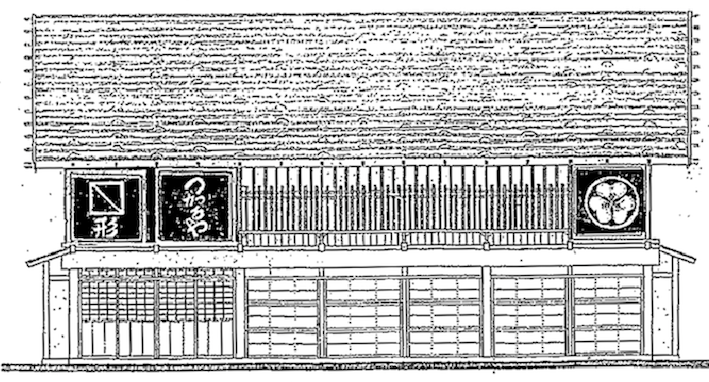

追分の「桝形の茶屋つがるや」 建築当時の看板は「黒地に白文字」

軽井沢町文化財保護審議会長の大久保保さんが、江戸時代に茶屋として使われた、追分宿西側入口の「桝形の茶屋つがるや」の建築当時の姿などについて考察し、冊子にまとめた。大久保さんは、建物西側正面に設置された「 形」「つがるや」の看板について、現在の白地に白文字ではなく、当初は黒漆喰の下地に、白漆喰で盛り上げて描かれたものと指摘。研究者の文献などには「白地に白文字」と書かれたものが多いが、大久保さんは「黒漆喰の上に格子や網の目を白で描くのが、日本伝統の土蔵造り。一部残っている黒い部分は、白地が剥がれた跡にも見えるから間違いやすい」という。

実際、町教育委員会が昨年、改修に向け調査を委託した専門家による報告でも、黒漆喰に白で描かれている報告があったという。

大久保さんは他にも1959年8月の台風によって壊れた建物東側の正面に、三つ葉かたばみを図案化した定紋があったことについても言及。冊子は30部(1部300円)作り、希望者に販売している。TEL090-2150-8081(大久保さん)

大久保さんが作成した、創業当時の「桝形の茶屋つがるや」のイメージ。