20回目の軽井沢ショー祭

No.194(2019年8月)

軽井沢を築いた先人を讃える「第20回軽井沢ショー祭」は雨のため、ショー記念礼拝堂内で開催。作家の

軽井沢を築いた先人を讃える「第20回軽井沢ショー祭」は雨のため、ショー記念礼拝堂内で開催。作家の

会見で説明する吉岡会長(中央)。イベントは13時半〜。入場無料。希望者は往復はがき(軽井沢町教育委

11/4(月・休)まで開館。時間は9:00〜17:00。入館無料。 作家の室生犀星が夏を過ごした

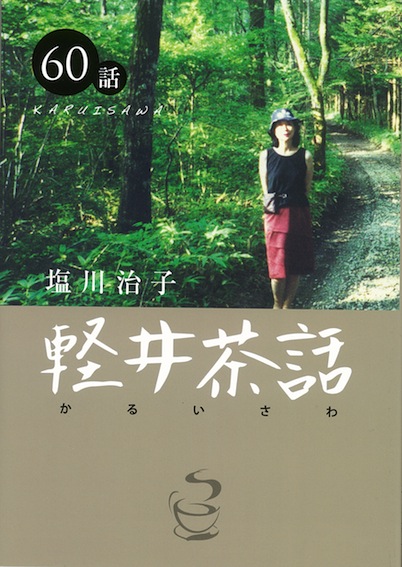

軽井沢新聞社刊 町内書店、アマゾンで販売1500円(税別)。 軽井沢町立図書館や民俗資料館の館長

発足から12年目を迎えた軽井沢ペット福祉協会が一般財団法人となり、8月3日に軽井沢会集会堂で記念

町内の民間団体「軽井沢リゾートテレワーク協会」(会長:土屋芳春)は7月22日、情報通信技術を活用

5月に発足したカーリングチームTM軽井沢(Team Morozumi 軽井沢)が7月26日に、軽

ニューヨーク州立大学バッファロー校建築設計学部の学生11人が、軽井沢を訪れた感想などを述べ合う座

軽井沢西部小学校で7月24日、授業への影響がない休み時間を利用して、コンサートが催された。演奏し

軽井沢ガストロノミー・フォーラム(主催:美食リゾート軽井沢プロジェクト)が7月17日、「食の世界